Cirilo Vila

Cirilo Vilalundi 29 décembre 2008

Panorama de la musique chilienne d'aujourd'hui

Cirilo Vila

Cirilo Viladimanche 28 décembre 2008

Quatre pays sud-américains condamnent les raids israéliens sur Gaza

Le président vénézuélien Hugo Chavez a fait part de sa "profonde indignation face à l'attaque criminelle que constitue le bombardement par Israël du peuple palestinien dans la bande de Gaza".

Exprimant "sa solidarité avec le peuple palestinien", le gouvernement vénézuélien appelle à "lancer une campagne massive de condamnation de ces actes odieux de violence, à travers laquelle Israël cherche à annihiler l'espérance de vie de tout un peuple".

Le Venezuela, dont le président Chavez est la bête noire de Washington dans la région, condamne également la position des États-Unis, "le seul gouvernement du monde complice de cette attaque".

Parallèlement, le Chili a dans un communiqué officiel "condamné énergiquement les attaques perpétrées aujourd'hui (samedi) dans la bande de Gaza (...) et exprimé sa profonde préoccupation quant à l'escalade de la violence dans la région".

Le gouvernement chilien "appelle à la cessation immédiate des hostilités et des provocations et regrette profondément l'usage disproportionné de la force de la part d'Israël".

Le Brésil "a déploré la réaction israélienne disproportionnée", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, exprimant sa "solidarité" avec les familles des victimes des raids.

De son côté, le gouvernement argentin a exprimé sa "peine et le refus des actes de violence et demandé le retour du dialogue et de la négociation", également dans un communiqué du ministère à Buenos Aires.

jeudi 25 décembre 2008

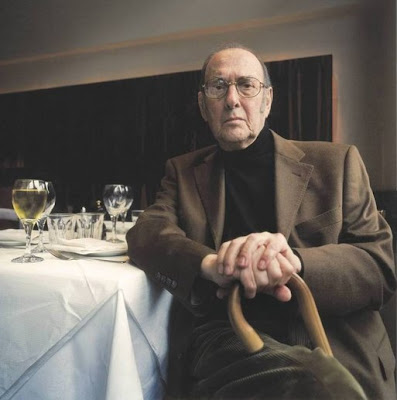

UN GRAND AMI DU CHILI S’EN VA

«Les États-Unis ont soutenu, et dans bien des cas engendré, toutes les dictatures militaires droitières apparues dans le monde à l'issue de la seconde guerre mondiale. Je veux parler de l'Indonésie, de la Grèce, de l'Uruguay, du Brésil, du Paraguay, d'Haïti, de la Turquie, des Philippines, du Guatemala, du Salvador, et, bien sûr, du Chili. L'horreur que les États-Unis ont infligée au Chili en 1973 ne pourra jamais être expiée et ne pourra jamais être oubliée.» Art, vérité et politique, par Harold Pinter

Un peu plus loin, dans le même discours, il rappelle le poème de Pablo Neruda «J'explique certaines choses» pour décrire l’actuelle guerre d’Iraq et le rôle des Etas Unis d’Amérique.

Nous voulons juste lui dire un dernier merci. Adieu compañero! Que la terre te soit douce et légère !

Art, vérité et politique, par Harold Pinter

En 1958 j'ai écrit la chose suivante : "Il n'y a pas de distinctions tranchées entre ce qui est réel et ce qui est irréel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Une chose n'est pas nécessairement vraie ou fausse ; elle peut être tout à la fois vraie et fausse."

Je crois que ces affirmations ont toujours un sens et s'appliquent toujours à l'exploration de la réalité à travers l'art. Donc, en tant qu'auteur, j'y souscris encore, mais en tant que citoyen je ne peux pas. En tant que citoyen, je dois demander : Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ?

La vérité au théâtre est à jamais insaisissable. Vous ne la trouvez jamais tout à fait, mais sa quête a quelque chose de compulsif. Cette quête est précisément ce qui commande votre effort. Cette quête est votre tâche. La plupart du temps vous tombez sur la vérité par hasard dans le noir, en entrant en collision avec elle, ou en entrevoyant simplement une image ou une forme qui semble correspondre à la vérité, souvent sans vous rendre compte que vous l'avez fait. Mais la réelle vérité, c'est qu'il n'y a jamais, en art dramatique, une et une seule vérité à découvrir. Il y en a beaucoup. Ces vérités se défient l'une l'autre, se dérobent l'une à l'autre, se reflètent, s'ignorent, se narguent, sont aveugles l'une à l'autre. Vous avez parfois le sentiment d'avoir trouvé dans votre main la vérité d'un moment, puis elle vous glisse entre les doigts et la voilà perdue.

On m'a souvent demandé comment mes pièces voyaient le jour. Je ne saurais le dire. Pas plus que je ne saurais résumer mes pièces, si ce n'est pour dire voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont fait.

La plupart des pièces naissent d'une réplique, d'un mot ou d'une image. Le mot s'offre le premier, l'image le suivant souvent de près. Je vais vous donner deux exemples de répliques qui me sont venues à l'esprit de façon totalement inattendue, suivies par une image, que j'ai moi-même suivie.

Les pièces en question sont Le Retour1 et C'était hier. La première réplique du Retour est "Qu'est-ce que tu as fait des ciseaux ?" La première réplique de C'était hier est "Bruns".

Dans un cas comme dans l'autre je n'avais pas d'autres indications.

Dans le premier cas, quelqu'un, à l'évidence, cherchait une paire de ciseaux et demandait où ils étaient passés à quelqu'un d'autre dont il soupçonnait qu'il les avait probablement volés. Mais d'une manière ou d'une autre je savais que la personne à qui on s'adressait se fichait éperdument des ciseaux, comme de celui qui posait la question, d'ailleurs.

"Bruns" : je présumais qu'il s'agissait de la description des cheveux de quelqu'un, les cheveux d'une femme, et que cela répondait à une question. Dans l'un et l'autre cas, je me suis trouvé contraint de poursuivre la chose. Tout se passait visuellement, un très lent fondu, passant de l'ombre à la lumière.

Je commence toujours une pièce en appelant les personnages A, B et C.

Dans la pièce qui est devenue Le Retour je voyais un homme entrer dans une pièce austère et poser sa question à un homme plus jeune, assis sur un affreux canapé, le nez dans un journal des courses. Je soupçonnais vaguement que A était un père et que B était son fils, mais je n'en avais aucune preuve. Cela s'est néanmoins confirmé un peu plus tard quand B (qui par la suite deviendrait Lenny) dit à A (qui par la suite deviendrait Max), "Papa, tu permets que je change de sujet ? Je voudrais te demander quelque chose. Ce qu'on a mangé au dîner tout à l'heure, ça s'appelait comment ? Tu appelles ça comment ? Pourquoi tu n'achètes pas un chien ? Tu es un cuisinier pour chiens. Franchement. Tu crois donc que tu fais la cuisine pour une bande de chiens." Donc, dès lors que B appelait A "Papa", il me semblait raisonnable d'admettre qu'ils étaient père et fils. A, manifestement, était aussi le cuisinier et sa cuisine ne semblait pas être tenue en bien haute estime. Cela voulait-il dire qu'il n'y avait pas de mère ? Je n'en savais rien. Mais, comme je me le répétais à l'époque, nos débuts ne savent jamais de quoi nos fins seront faites.

"Bruns." Une grande fenêtre. Ciel du soir. Un homme, A (qui par la suite deviendrait Deeley), et une femme, B (qui par la suite deviendrait Kate), assis avec des verres. "Grosse ou mince ?" demande l'homme. De qui parlent-ils ? C'est alors que je vois, se tenant à la fenêtre, une femme, C (qui par la suite deviendrait Anna), dans une autre qualité de lumière, leur tournant le dos, les cheveux bruns.

C'est un étrange moment, le moment où l'on crée des personnages qui n'avaient jusque-là aucune existence. Ce qui suit est capricieux, incertain, voire hallucinatoire, même si cela peut parfois prendre la forme d'une avalanche que rien ne peut arrêter. La position de l'auteur est une position bizarre. En un sens, les personnages ne lui font pas bon accueil. Les personnages lui résistent, ils ne sont pas faciles à vivre, ils sont impossibles à définir. Vous ne pouvez certainement pas leur donner d'ordres. Dans une certaine mesure vous vous livrez avec eux à un jeu interminable, vous jouez au chat et à la souris, à colin-maillard, à cache-cache. Mais vous découvrez finalement que vous avez sur les bras des êtres de chair et de sang, des êtres possédant une volonté et une sensibilité individuelle bien à eux, faits de composantes que vous n'êtes pas en mesure de changer, manipuler ou dénaturer.

Le langage, en art, demeure donc une affaire extrêmement ambiguë, des sables mouvants, un trampoline, une mare gelée qui pourrait bien céder sous vos pieds, à vous l'auteur, d'un instant à l'autre.

Mais, comme je le disais, la quête de la vérité ne peut jamais s'arrêter. Elle ne saurait être ajournée, elle ne saurait être différée. Il faut l'affronter là, tout de suite.

Le théâtre politique présente un ensemble de problèmes totalement différents. Les sermons doivent être évités à tout prix. L'objectivité est essentielle. Il doit être permis aux personnages de respirer un air qui leur appartient. L'auteur ne peut les enfermer ni les entraver pour satisfaire le goût, l'inclination ou les préjugés qui sont les siens. Il doit être prêt à les aborder sous des angles variés, dans des perspectives très diverses, ne connaissant ni frein ni limite, les prendre par surprise, peut-être, de temps en temps, tout en leur laissant la liberté de suivre le chemin qui leur plaît. Ça ne fonctionne pas toujours. Et la satire politique, bien évidemment, n'obéit à aucun de ces préceptes, elle fait même précisément l'inverse, ce qui est d'ailleurs sa fonction première.

Dans ma pièce L'Anniversaire il me semble que je lance des pistes d'interprétation très diverses, les laissant opérer dans une épaisse forêt de possibles avant de me concentrer, au final, sur un acte de soumission.

Langue de la montagne ne prétend pas opérer de manière aussi ouverte. Tout y est brutal, bref et laid. Les soldats de la pièce trouvent pourtant le moyen de s'amuser de la situation. On oublie parfois que les tortionnaires s'ennuient très facilement. Ils ont besoin de rire un peu pour garder le moral. Comme l'ont bien évidemment confirmé les événements d'Abu Ghraib à Bagdad. Langue de la montagne ne dure que vingt minutes, mais elle pourrait se prolonger pendant des heures et des heures, inlassablement, répétant le même schéma encore et encore, pendant des heures et des heures.

Ashes to Ashes, pour sa part, me semble se dérouler sous l'eau. Une femme qui se noie, sa main se tendant vers la surface à travers les vagues, retombant hors de vue, se tendant vers d'autres mains, mais ne trouvant là personne, ni au-dessus ni au-dessous de l'eau, ne trouvant que des ombres, des reflets, flottant ; la femme, une silhouette perdue dans un paysage qui se noie, une femme incapable d'échapper au destin tragique qui semblait n'appartenir qu'aux autres.

Mais comme les autres sont morts, elle doit mourir aussi.

Le langage politique, tel que l'emploient les hommes politiques, ne s'aventure jamais sur ce genre de terrain, puisque la majorité des hommes politiques, à en croire les éléments dont nous disposons, ne s'intéressent pas à la vérité mais au pouvoir et au maintien de ce pouvoir. Pour maintenir ce pouvoir il est essentiel que les gens demeurent dans l'ignorance, qu'ils vivent dans l'ignorance de la vérité, jusqu'à la vérité de leur propre vie. Ce qui nous entoure est donc un vaste tissu de mensonges, dont nous nous nourrissons.

Comme le sait ici tout un chacun, l'argument avancé pour justifier l'invasion de l'Irak était que Saddam Hussein détenait un arsenal extrêmement dangereux d'armes de destruction massive, dont certaines pouvaient être déchargées en 45 minutes, provoquant un effroyable carnage. On nous assurait que c'était vrai. Ce n'était pas vrai. On nous disait que l'Irak entretenait des relations avec Al-Qaida et avait donc sa part de responsabilité dans l'atrocité du 11 septembre 2001 à New York. On nous assurait que c'était vrai. Ce n'était pas vrai. On nous disait que l'Irak menaçait la sécurité du monde. On nous assurait que c'était vrai. Ce n'était pas vrai.

La vérité est totalement différente. La vérité est liée à la façon dont les États-Unis comprennent leur rôle dans le monde et la façon dont ils choisissent de l'incarner.

Mais avant de revenir au temps présent, j'aimerais considérer l'histoire récente, j'entends par là la politique étrangère des États-Unis depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Je crois qu'il est pour nous impératif de soumettre cette période à un examen rigoureux, quoique limité, forcément, par le temps dont nous disposons ici.

Tout le monde sait ce qui s'est passé en Union soviétique et dans toute l'Europe de l'Est durant l'après-guerre : la brutalité systématique, les atrocités largement répandues, la répression impitoyable de toute pensée indépendante. Tout cela a été pleinement documenté et attesté.

Mais je soutiens que les crimes commis par les États-Unis durant cette même période n'ont été que superficiellement rapportés, encore moins documentés, encore moins reconnus, encore moins identifiés à des crimes tout court. Je crois que la question doit être abordée et que la vérité a un rapport évident avec l'état actuel du monde. Bien que limitées, dans une certaine mesure, par l'existence de l'Union soviétique, les actions menées dans le monde entier par les États-Unis donnaient clairement à entendre qu'ils avaient décrété avoir carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient.

L'invasion directe d'un état souverain n'a jamais été, de fait, la méthode privilégiée de l'Amérique. Dans l'ensemble, elle préférait ce qu'elle a qualifié de "conflit de faible intensité". "Conflit de faible intensité", cela veut dire que des milliers de gens meurent, mais plus lentement que si vous lâchiez une bombe sur eux d'un seul coup. Cela veut dire que vous contaminez le cœur du pays, que vous y implantez une tumeur maligne et que vous observez s'étendre la gangrène. Une fois que le peuple a été soumis - ou battu à mort - ça revient au même - et que vos amis, les militaires et les grandes sociétés commerciales, sont confortablement installés au pouvoir, vous allez devant les caméras et vous déclarez que la démocratie l'a emporté. C'était monnaie courante dans la politique étrangère américaine dans les années auxquelles je fais allusion.

La tragédie du Nicaragua s'est avérée être un cas extrêmement révélateur. Si je décide de l'évoquer ici, c'est qu'il illustre de façon convaincante la façon dont l'Amérique envisage son rôle dans le monde, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui.

J'ai assisté à une réunion qui s'est tenue à l'Ambassade des États-Unis à Londres à la fin des années 80.

Le Congrès américain était sur le point de décider s'il fallait ou non donner davantage d'argent aux Contras dans la campagne qu'ils menaient contre l'État du Nicaragua. J'étais là en tant que membre d'une délégation parlant au nom du Nicaragua, mais le membre le plus important de cette délégation était un certain Père John Metcalf. Le chef de file du camp américain était Raymond Seitz (alors bras droit de l'ambassadeur, lui-même nommé ambassadeur par la suite). Père Metcalf a dit : "Monsieur, j'ai la charge d'une paroisse au nord du Nicaragua. Mes paroissiens ont construit une école, un centre médico-social, un centre culturel. Nous avons vécu en paix. Il y a quelques mois une force de la Contra a attaqué la paroisse. Ils ont tout détruit : l'école, le centre médico-social, le centre culturel. Ils ont violé les infirmières et les institutrices, massacré les médecins, de la manière la plus brutale. Ils se sont comportés comme des sauvages. Je vous en supplie, exigez du gouvernement américain qu'il retire son soutien à cette odieuse activité terroriste."

Raymond Seitz avait très bonne réputation, celle d'un homme rationnel, responsable et très bien informé. Il était grandement respecté dans les cercles diplomatiques. Il a écouté, marqué une pause, puis parlé avec une certaine gravité. "Père, dit-il, laissez-moi vous dire une chose. En temps de guerre, les innocents souffrent toujours." Il y eut un silence glacial. Nous l'avons regardé d'un œil fixe. Il n'a pas bronché.

Les innocents, certes, souffrent toujours.

Finalement quelqu'un a dit : "Mais dans le cas qui nous occupe, des 'innocents' ont été les victimes d'une atrocité innommable financée par votre gouvernement, une parmi tant d'autres. Si le Congrès accorde davantage d'argent aux Contras, d'autres atrocités de cette espèce seront perpétrées. N'est-ce pas le cas ? Votre gouvernement n'est-il pas par là même coupable de soutenir des actes meurtriers et destructeurs commis sur les citoyens d'un état souverain ?"

Seitz était imperturbable. "Je ne suis pas d'accord que les faits, tels qu'ils nous ont été exposés, appuient ce que vous affirmez là", dit-il.

Alors que nous quittions l'ambassade, un conseiller américain m'a dit qu'il aimait beaucoup mes pièces. Je n'ai pas répondu.

Je dois vous rappeler qu'à l'époque le président Reagan avait fait la déclaration suivante : "Les Contras sont l'équivalent moral de nos Pères fondateurs."

Les États-Unis ont pendant plus de quarante ans soutenu la dictature brutale de Somoza au Nicaragua. Le peuple nicaraguayen, sous la conduite des Sandinistes, a renversé ce régime en 1979, une révolution populaire et poignante.

Les Sandinistes n'étaient pas parfaits. Ils avaient leur part d'arrogance et leur philosophie politique comportait un certain nombre d'éléments contradictoires. Mais ils étaient intelligents, rationnels et civilisés. Leur but était d'instaurer une société stable, digne, et pluraliste. La peine de mort a été abolie. Des centaines de milliers de paysans frappés par la misère ont été ramenés d'entre les morts. Plus de 100 000 familles se sont vues attribuer un droit à la terre. Deux mille écoles ont été construites. Une campagne d'alphabétisation tout à fait remarquable a fait tomber le taux d'analphabétisme dans le pays sous la barre des 15 %. L'éducation gratuite a été instaurée ainsi que la gratuité des services de santé. La mortalité infantile a diminué d'un tiers. La polio a été éradiquée.

Les États-Unis accusèrent ces franches réussites d'être de la subversion marxiste-léniniste. Aux yeux du gouvernement américain, le Nicaragua donnait là un dangereux exemple. Si on lui permettait d'établir les normes élémentaires de la justice économique et sociale, si on lui permettait d'élever le niveau des soins médicaux et de l'éducation et d'accéder à une unité sociale et une dignité nationale, les pays voisins se poseraient les mêmes questions et apporteraient les mêmes réponses. Il y avait bien sûr à l'époque, au Salvador, une résistance farouche au statu quo.

J'ai parlé tout à l'heure du "tissu de mensonges" qui nous entoure. Le président Reagan qualifiait couramment le Nicaragua de "donjon totalitaire". Ce que les médias, et assurément le gouvernement britannique, tenaient généralement pour une observation juste et méritée. Il n'y avait pourtant pas trace d'escadrons de la mort sous le gouvernement sandiniste. Il n'y avait pas trace de tortures. Il n'y avait pas trace de brutalité militaire, systématique ou officielle. Aucun prêtre n'a jamais été assassiné au Nicaragua. Il y avait même trois prêtres dans le gouvernement sandiniste, deux jésuites et un missionnaire de la Société de Maryknoll. Les "donjons totalitaires" se trouvaient en fait tout à côté, au Salvador et au Guatemala. Les États-Unis avaient, en 1954, fait tomber le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala et on estime que plus de 200 000 personnes avaient été victimes des dictatures militaires qui s'y étaient succédé.

En 1989, six des plus éminents jésuites du monde ont été violemment abattus à l'Université Centraméricaine de San Salvador par un bataillon du régiment Alcatl entraîné à Fort Benning, Géorgie, USA. L'archevêque Romero, cet homme au courage exemplaire, a été assassiné alors qu'il célébrait la messe. On estime que 75 000 personnes sont mortes. Pourquoi a-t-on tué ces gens-là ? On les a tués parce qu'ils étaient convaincus qu'une vie meilleure était possible et devait advenir. Cette conviction les a immédiatement catalogués comme communistes. Ils sont morts parce qu'ils osaient contester le statu quo, l'horizon infini de pauvreté, de maladies, d'humiliation et d'oppression, le seul droit qu'ils avaient acquis à la naissance.

Les États-Unis ont fini par faire tomber le gouvernement sandiniste. Cela leur prit plusieurs années et ils durent faire preuve d'une ténacité considérable, mais une persécution économique acharnée et 30 000 morts ont fini par ébranler le courage des Nicaraguayens. Ils étaient épuisés et de nouveau misérables. L'économie "casino" s'est réinstallée dans le pays. C'en était fini de la santé gratuite et de l'éducation gratuite. Les affaires ont fait un retour en force. La "Démocratie" l'avait emporté.

Mais cette "politique" ne se limitait en rien à l'Amérique centrale. Elle était menée partout dans le monde. Elle était sans fin. Et c'est comme si ça n'était jamais arrivé.

Les États-Unis ont soutenu, et dans bien des cas engendré, toutes les dictatures militaires droitières apparues dans le monde à l'issue de la seconde guerre mondiale. Je veux parler de l'Indonésie, de la Grèce, de l'Uruguay, du Brésil, du Paraguay, d'Haïti, de la Turquie, des Philippines, du Guatemala, du Salvador, et, bien sûr, du Chili. L'horreur que les États-Unis ont infligée au Chili en 1973 ne pourra jamais être expiée et ne pourra jamais être oubliée.

Des centaines de milliers de morts ont eu lieu dans tous ces pays. Ont-elles eu lieu ? Et sont-elles dans tous les cas imputables à la politique étrangère des États-Unis ? La réponse est oui, elles ont eu lieu et elles sont imputables à la politique étrangère américaine. Mais vous n'en savez rien.

Ça ne s'est jamais passé. Rien ne s est jamais passé. Même pendant que cela se passait, ça ne se passait pas. Ça n'avait aucune importance. Ça n'avait aucun intérêt. Les crimes commis par les États-Unis ont été systématiques, constants, violents, impitoyables, mais très peu de gens en ont réellement parlé. Rendons cette justice à l'Amérique : elle s'est livrée, partout dans le monde, à une manipulation tout à fait clinique du pouvoir tout en se faisant passer pour une force qui agissait dans l'intérêt du bien universel. Un cas d'hypnose génial, pour ne pas dire spirituel, et terriblement efficace.

Les États-Unis, je vous le dis, offrent sans aucun doute le plus grand spectacle du moment. Pays brutal, indifférent, méprisant et sans pitié, peut-être bien, mais c'est aussi un pays très malin. À l'image d'un commis voyageur, il œuvre tout seul et l'article qu'il vend le mieux est l'amour de soi. Succès garanti. Écoutez tous les présidents américains à la télévision prononcer les mots "peuple américain", comme dans la phrase : "Je dis au peuple américain qu'il est temps de prier et de défendre les droits du peuple américain et je demande au peuple américain de faire confiance à son président pour les actions qu'il s'apprête à mener au nom du peuple américain."

Le stratagème est brillant. Le langage est en fait employé pour tenir la pensée en échec. Les mots "peuple américain" fournissent un coussin franchement voluptueux destiné à vous rassurer. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous n'avez qu'à vous allonger sur le coussin. Il se peut que ce coussin étouffe votre intelligence et votre sens critique mais il est très confortable. Ce qui bien sûr ne vaut pas pour les 40 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ni aux 2 millions d'hommes et de femmes incarcérés dans le vaste goulag de prisons qui s'étend d'un bout à l'autre des États-Unis.

Les États-Unis ne se préoccupent plus des conflits de faible intensité. Ils ne voient plus l'intérêt qu'il y aurait à faire preuve de réserve, ni même de sournoiserie. Ils jouent cartes sur table, sans distinction. C'est bien simple, ils se fichent éperdument des Nations unies, du droit international ou des voix dissidentes, dont ils pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir ni aucune pertinence. Et puis ils ont leur petit agneau bêlant qui les suit partout au bout d'une laisse, la Grande-Bretagne, pathétique et soumise.

Où est donc passée notre sensibilité morale ? En avons-nous jamais eu une ? Que signifient ces mots ? Renvoient-ils à un terme très rarement employé ces temps-ci - la conscience ? Une conscience qui soit non seulement liée à nos propres actes mais qui soit également liée à la part de responsabilité qui est la nôtre dans les actes d'autrui ? Tout cela est-il mort ? Regardez Guantanamo. Des centaines de gens détenus sans chef d'accusation depuis plus de trois ans, sans représentation légale ni procès équitable, théoriquement détenus pour toujours. Cette structure totalement illégitime est maintenue au mépris de la Convention de Genève. Non seulement on la tolère mais c'est à peine si la soi-disant "communauté internationale" en fait le moindre cas. Ce crime scandaleux est commis en ce moment même par un pays qui fait profession d'être "le leader du monde libre". Est-ce que nous pensons aux locataires de Guantanamo ? Qu'en disent les médias ? Ils se réveillent de temps en temps pour nous pondre un petit article en page six. Ces hommes ont été relégués dans un no man's land dont ils pourraient fort bien ne jamais revenir. À présent beaucoup d'entre eux font la grève de la faim, ils sont nourris de force, y compris des résidents britanniques. Pas de raffinements dans ces méthodes d'alimentation forcée. Pas de sédatifs ni d'anesthésiques. Juste un tube qu'on vous enfonce dans le nez et qu'on vous fait descendre dans la gorge. Vous vomissez du sang. C'est de la torture. Qu'en a dit le ministre des affaires étrangères britannique ? Rien. Qu'en a dit le premier ministre britannique ? Rien. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis ont déclaré : critiquer notre conduite à Guantanamo constitue un acte hostile. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Résultat, Blair se tait.

L'invasion de l'Irak était un acte de banditisme, un acte de terrorisme d'État patenté, témoignant d'un absolu mépris pour la notion de droit international. Cette invasion était un engagement militaire arbitraire inspiré par une série de mensonges répétés sans fin et une manipulation flagrante des médias et, partant, du public ; une intervention visant à renforcer le contrôle militaire et économique de l'Amérique sur le Moyen-Orient et ce faisant passer - en dernier ressort - toutes les autres justifications n'ayant pas réussi à prouver leur bien-fondé - pour une libération. Une redoutable affirmation de la force militaire responsable de la mort et de la mutilation de milliers et de milliers d'innocents.

Nous avons apporté au peuple irakien la torture, les bombes à fragmentation, l'uranium appauvri, d'innombrables tueries commises au hasard, la misère, l'humiliation et la mort et nous appelons cela "apporter la liberté et la démocratie au Moyen-Orient".

Combien de gens vous faut-il tuer avant d'avoir droit au titre de meurtrier de masse et de criminel de guerre ? Cent mille ? Plus qu'assez, serais-je tenté de croire. Il serait donc juste que Bush et Blair soient appelés à comparaître devant la Cour internationale de justice. Mais Bush a été malin. Il n'a pas ratifié la Cour internationale de justice. Donc, si un soldat américain ou, à plus forte raison, un homme politique américain, devait se retrouver au banc des accusés, Bush a prévenu qu'il enverrait les marines. Mais Tony Blair, lui, a ratifié la Cour et peut donc faire l'objet de poursuites. Nous pouvons communiquer son adresse à la Cour si ça l'intéresse. Il habite au 10 Downing Street, Londres.

La mort dans ce contexte devient tout à fait accessoire. Bush et Blair prennent tous deux bien soin de la mettre de côté. Au moins 100 000 Irakiens ont péri sous les bombes et les missiles américains avant que ne commence l'insurrection irakienne. Ces gens-là sont quantité négligeable. Leur mort n'existe pas. Un néant. Ils ne sont même pas recensés comme étant morts. "Nous ne comptons pas les cadavres" a déclaré le général américain Tommy Franks.

Aux premiers jours de l'invasion une photo a été publiée à la une des journaux britanniques ; on y voit Tony Blair embrassant sur la joue un petit garçon irakien. "Un enfant reconnaissant" disait la légende. Quelques jours plus tard on pouvait trouver, en pages intérieures, l'histoire et la photo d'un autre petit garçon de quatre ans qui n'avait plus de bras. Sa famille avait été pulvérisée par un missile. C'était le seul survivant. "Quand est-ce que je retrouverai mes bras ?" demandait-il. L'histoire est passée à la trappe. Eh bien oui, Tony Blair ne le serrait pas contre lui, pas plus qu'il ne serrait dans ses bras le corps d'un autre enfant mutilé, ou le corps d'un cadavre ensanglanté. Le sang, c'est sale. Ça salit votre chemise et votre cravate quand vous parlez avec sincérité devant les caméras de télévision.

Les 2 000 morts américains sont embarrassants. On les transporte vers leurs tombes dans le noir. Les funérailles se font discrètement, en lieu sûr. Les mutilés pourrissent dans leurs lits, certains pour le restant de leurs jours. Ainsi les morts et les mutilés pourrissent-ils, dans différentes catégories de tombes.

Voici un extrait de "J'explique certaines choses"2, un poème de Pablo Neruda :

Et un matin tout était en feu,

et un matin les bûchers

sortaient de la terre

dévorant les êtres vivants,

et dès lors ce fut le feu,

ce fut la poudre,

et ce fut le sang.

Des bandits avec des avions, avec des Maures,

des bandits avec des bagues et des duchesses,

des bandits avec des moins noirs pour bénir

tombaient du ciel pour tuer des enfants,

et à travers les rues le sang des enfants

coulait simplement, comme du sang d'enfants.

Chacals que le chacal repousserait,

pierres que le dur chardon mordrait en crachant,

vipères que les vipères détesteraient !

Face à vous j'ai vu le sang

de l'Espagne se lever

pour vous noyer dans une seule vague

d'orgueil et de couteaux !

Généraux

de trahison :

regardez ma maison morte,

regardez l'Espagne brisée :

mais de chaque maison morte surgit un métal ardent

au lieu de fleurs,

mais de chaque brèche d'Espagne

surgit l'Espagne,

mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux,

mais de chaque crime naissent des balles

qui trouveront un jour

l'endroit de votre cœur.

Vous allez demander pourquoi sa poésie

ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles,

des grands volcans de son pays natal ?

Venez voir le sang dans les rues,

venez voir

le sang dans les rues,

venez voir

le sang dans les rues !

Laissez-moi préciser qu'en citant ce poème de Neruda je ne suis en aucune façon en train de comparer l'Espagne républicaine à l'Irak de Saddam Hussein. Si je cite Neruda c'est parce que je n'ai jamais lu ailleurs dans la poésie contemporaine de description aussi puissante et viscérale d'un bombardement de civils.

J'ai dit tout à l'heure que les États-Unis étaient désormais d'une franchise totale et jouaient cartes sur table. C'est bien le cas. Leur politique officielle déclarée est désormais définie comme une "full spectrum dominance" (une domination totale sur tous les fronts). L'expression n'est pas de moi, elle est d'eux. "Full spectrum dominance", cela veut dire contrôle des terres, des mers, des airs et de l'espace et de toutes les ressources qui vont avec.

Les États-Unis occupent aujourd'hui 702 installations militaires dans 132 pays du monde entier, à l'honorable exception de la Suède, bien sûr. On ne sait pas trop comment ils en sont arrivés là, mais une chose est sûre, c'est qu'ils y sont.

Les États-Unis détiennent 8 000 ogives nucléaires actives et opérationnelles. 2 000 sont en état d'alerte maximale, prêtes à être lancées avec un délai d'avertissement de 15 minutes. Ils développent de nouveaux systèmes de force nucléaire, connus sous le nom de "bunker busters" (briseurs de blockhaus). Les Britanniques, toujours coopératifs, ont l'intention de remplacer leur missile nucléaire, le Trident. Qui, je me le demande, visent-ils ? Oussama Ben Laden ? Vous ? Moi ? Tartempion ? La Chine ? Paris ? Qui sait ? Ce que nous savons c'est que cette folie infantile - détenir des armes nucléaires et menacer de s'en servir - est au cœur de la philosophie politique américaine actuelle. Nous devons nous rappeler que les États-Unis sont en permanence sur le pied de guerre et ne laissent entrevoir en la matière aucun signe de détente.

Des milliers, sinon des millions, de gens aux États-Unis sont pleins de honte et de colère, visiblement écœurés par les actions de leur gouvernement, mais en l'état actuel des choses, ils ne constituent pas une force politique cohérente - pas encore. Cela dit, l'angoisse, l'incertitude et la peur que nous voyons grandir de jour en jour aux États-Unis ne sont pas près de s'atténuer.

Je sais que le président Bush emploie déjà pour écrire ses discours de nombreuses personnes extrêmement compétentes, mais j'aimerais me porter volontaire pour le poste. Je propose la courte allocution suivante, qu'il pourrait faire à la télévision et adresser à la nation. Je l'imagine grave, les cheveux soigneusement peignés, sérieux, avenant, sincère, souvent enjôleur, y allant parfois d'un petit sourire forcé, curieusement séduisant, un homme plus à son aise avec les hommes.

"Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Le Dieu de Ben Laden est mauvais. Le sien est un mauvais Dieu. Le Dieu de Saddam était mauvais, sauf que Saddam n'en avait pas. C'était un barbare. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne tranchons pas la tête des gens. Nous croyons à la liberté. Dieu aussi. Je ne suis pas un barbare. Je suis le leader démocratiquement élu d'une démocratie éprise de liberté. Nous sommes une société pleine de compassion. Nous administrons des électrocutions pleines de compassion et des injections létales pleines de compassion. Nous sommes une grande nation. Je ne suis pas un dictateur. Lui, oui. Je ne suis pas un barbare. Lui, oui. Et lui aussi. Ils le sont tous. Moi, je détiens l'autorité morale. Vous voyez ce poing ? C'est ça, mon autorité morale. Tâchez de ne pas l'oublier."

La vie d'un écrivain est une activité infiniment vulnérable, presque nue. Inutile de pleurer là-dessus. L'écrivain fait un choix, un choix qui lui colle à la peau. Mais il est juste de dire que vous êtes exposé à tous les vents, dont certains sont glacés bien sûr. Vous œuvrez tout seul, isolé de tout. Vous ne trouvez aucun refuge, aucune protection - sauf si vous mentez - auquel cas bien sûr vous avez construit et assuré vous-même votre protection et, on pourrait vous le rétorquer, vous êtes devenu un homme politique.

J'ai parlé de la mort pas mal de fois ce soir. Je vais maintenant vous lire un de mes poèmes, intitulé "Mort".

Où a-t-on trouvé le cadavre ?

Qui a trouvé le cadavre ?

Le cadavre était-il mort quand on l'a trouvé ?

Comment a-t-on trouvé le cadavre ?

Qui était le cadavre ?

Qui était le père ou la fille ou le frère

Ou l'oncle ou la sœur ou la mère ou le fils

Du cadavre abandonné ?

Le corps était-il mort quand on l'a abandonné ?

Le corps était-il abandonné ?

Par qui avait-il été abandonné ?

Le cadavre était-il nu ou en costume de voyage ?

Qu'est-ce qui a fait que ce cadavre, vous l'avez déclaré mort ?

Le cadavre, vous l'avez déclaré mort ?

Vous le connaissiez bien, le cadavre ?

Comment saviez-vous que le cadavre était mort ?

Avez-vous lavé le cadavre

Avez-vous fermé ses deux yeux

Avez-vous enterré le corps

L'avez-vous laissé à l'abandon

Avez-vous embrassé le cadavre

Quand nous nous regardons dans un miroir nous pensons que l'image qui nous fait face est fidèle. Mais bougez d'un millimètre et l'image change. Nous sommes en fait en train de regarder une gamme infinie de reflets. Mais un écrivain doit parfois fracasser le miroir - car c'est de l'autre côté de ce miroir que la vérité nous fixe des yeux.

Je crois que malgré les énormes obstacles qui existent, être intellectuellement résolus, avec une détermination farouche, stoïque et inébranlable, à définir, en tant que citoyens, la réelle vérité de nos vies et de nos sociétés est une obligation cruciale qui nous incombe à tous. Elle est même impérative.

Si une telle détermination ne s'incarne pas dans notre vision politique, nous n'avons aucun espoir de restaurer ce que nous sommes si près de perdre - notre dignité d'homme.

© La Fondation Nobel 2005.

Traduction de l'anglais par Séverine Magois.

1. Harold Pinter : Le Retour. Traduction Éric Kahane. Gallimard, 1969.

2. Pablo Neruda : "J'explique certaines choses", dans Résidence sur la terre, III. Traduction Guy Suarès. Gallimard, 1972.

dimanche 21 décembre 2008

Championnat du Chili: Colo Colo sacré champion

Le parcours du Dakar décrypté

Le parcours: «Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre en partant faire les reconnaissances. Ce qui est intéressant, c’est la diversité des paysages. Il y a de la piste, des zones de dunes qui durent pendant 50-60km, des routes en altitude à 4.700 mètres d’altitude au cœur de la Cordillère des Andes… On longe l’océan Atlantique puis le Pacifique, on traverse deux pays. L’alternance de choses différentes est vraiment passionnante.»

Les étapes importantes: «Les deux premières étapes sont plutôt roulantes dans la pampa. Il s’agira de se roder avec se machine. Avec la numéro 4 et surtout la numéro 5 qui nous font monter vers la Cordillère des Andes, on rentre dans le dur avec les premières dunes. Entre Neuquèn et Mendoza, c’est le premier juge de paix avec de grosses périodes de sables. Il va falloir ne pas se perdre. Ensuite, on traverse la Cordillère en longeant le plus grand sommet et on attaque le gros morceau, les 4 étapes où vont se jouer le rallye: deux le long du Pacifique entre Valparaiso et Copiapo avec des pistes type WRC, puis une dans le désert de l’Atacama avant une étape qui retraverse la Cordillère où on monte à 4.700 mètres d’altitude en faux plat sans pratiquement un virage. On a du mal à respirer, mais c’est unique.»

Les ressemblances avec l’Afrique: «Etonnamment, les dunes ressemblent beaucoup à celles de la Mauritanie, longues et plates d’un côté avant de tomber abruptement. Les endroits traversés sont également très désertiques: l’Argentine est un pays 6 à 7 fois grand comme la France, mais ils n’y a que 35 millions d’habitants.»

Les différences: «D’abord, la faune et la flore. Les lamas remplacent les chameaux. Ensuite, il va faire plus chaud car nous serons en plein été en Amérique du sud alors que nous étions en hiver dans le Sahara. Sur certaines étapes, il fera plus de 45°C. L’une des grosses différences est le fait que l’on peut souvent apercevoir la Cordillère des Andes au loin. Ça rend certaines navigations grandioses.»

La sécurité: «L’Argentine et le Chili sont plus urbanisés que les pays africains. Du coup, les pilotes vont traverser moins de villages, ce qui diminue les risques. Sur les deux dernières étapes qui empruntent les pistes du rallye d’Argentine, il y aura tout de même beaucoup de monde, car les Argentins sont des fondus de sports auto. Mais je pense qu’ils ont plus l’habitude des courses…»

samedi 20 décembre 2008

L'HERITIER de Jaime Lorca

Ecriture et mise en scène Jaime Lorca

Assisté de Teresita Lacobelli

Avec Teresita Lacobelli, Matias Jordan, Tatiana Torès et Jaime Lorca

en espagnol surtitré

L'histoire se déroule en Amérique du sud à la fin de XIXème siècle : une famille espagnole hérite d'une hacienda et de 500 hommes pour s'en occuper .... Une fresque historique pleine d'humanité dans cette région sous le joug des colons espagnols. On y observe la recherche d'un homme, dernier héritier de cette famille, pour la reconquête de son histoire et l'indépendance d'un territoire.

Entre illusions d'optique et illusions humaines, L'héritier nous embarque dans un voyage poétique où les marionnettes à taille humaine s'entrecroisent avec des êtres humains manipulés. Tantôt grave, tantôt joyeux, le théâtre de Jaime Lorca nous fait revisiter nos histoires en les remplissant d'émotions. Un théâtre du merveilleux ...

Après dix-huit ans et huit créations au sein de La Troppa (dont nous avons reçu plusieurs spectacles), Jaime Lorca a entrepris une nouvelle aventure collective qu'il a entamée avec Gulliver, accueilli en janvier 2006.

du 13 au 17 janvier 2009

mercredi et jeudi à19h30, vendredi et samedi à 20h30

durée 1h35

N’hésitez pas à nous contacter au 01.55.48.91.06/12 ou à l’adresse rp@theatre71.com pour toute information complémentaire sur ce spectacle et pour organiser votre venue.

Au plaisir de vous accueillir prochainement.

Béatrice Gicquel et Solange Comiti

Chargées des relations avec le public

Un séisme de magnitude 6,3 au Chili

Selon le Centre américain d'études géologiques, un tremblement de terre a frappé à 18h19 (21h19 GMT) à environ 70km au nord de Valparaiso. Il a été suivi une demi-heure plus tard par une réplique de magnitude 5,8.

Un géophysicien du centre américain John Bellini a estimé qu'il s'agissait d'un séisme puissant, mais qui ne devrait "pas causer de dégâts importants ou étendus". AP

mercredi 17 décembre 2008

LE MASSACRE DE 21 DÉCEMBRE 1907

jusqu’à présent ont été exhumés les restes de 820 personnes, avec leurs vêtements, souliers, documents et journaux de l’époque. Il reste encore près de 40 pour cent de la fosse à examine et de plus pour déterminer combien de ces cadavres correspondent aux grévistes massacrés par les militaires en 1907. “Nous n’avons toujours pas trouvé de claires évidences des individus que nous cherchons, que nous espérons trouver dans l’aire qu’il reste“, a signalé l’archéologue Francisco Téllez. Il a aussi rappelé que beaucoup de gens tout au long de l’histoire ont été ensevelis dans cette zone. Comme il l’a avancé, deux femmes ont été trouvées avec des coups de feu dans le crâne et un homme avec une blessure causée par un élément coupant.

La possibilité de mettre un chiffre et de connaître plus de détails sur la première grande mobilisation syndicale et sa postérieure répression est d’une grande importance pour les historiens chiliens. Dans les premières années du vingtième siècle, la richesse du Chili se trouvait dans le nord désertique. Là les travailleurs des gisements de sel subissaient des conditions de travail infrahumaines. Comme dans les années de la colonie, ils ne recevaient pas d’argent comme paiement, mais quelques fiches qu’ils pouvaient seulement changer pour des aliments et autres articles dans l’ épicerie, appartenat aussi à l’entreprise de sel.

La situation est devenue à tel point insupportable que, pour la première fois dans l’histoire de la République, des milliers de travailleurs se sont organisés et ont voté la grève. La mesure a été suivie par des milliers d’ouvriers et a paralysé les activités dans la majorité des 102 gisements. Les grévistes ont marché avec leurs femmes et leurs enfants dans le désert vers Iquique. Une fois dans la ville, les autorités locales leur ont permis l’accès à l’École Santa Maria comme lieu d’hébergement. Mais le gouvernement national n’a pas partagé cette solidarité. Quand la grève en était déjà à quelques jours, les militaires ont entouré l’école et ont ouvert le feu.

mardi 16 décembre 2008

LA TERRE DES HOMMES ROUGES : INTERVIEW MARCO BECHIS

Votre film commence avec cette des Occidentaux qui regardent sur la rive des Indiens en tenue typique en croyant qu'ils sont « authentiques » alors qu'ils sont payés pour s'habiller et se maquiller comme dans un cirque, que vouliez-vous démontrer par cette contradiction et ce mensonge ?

J'avais moi-même cette idée des Indiens avant de commencer le film. Des Indiens qui n'ont pas encore été au contact des Blancs ou de la société moderne, il en existe encore mais très peu. Je crois que cette image malgré tout exerce une fascination pour nous, l'image de l'homme vierge, de l'homme qui vit de la même façon qu'il vivait il y a des siècles. L'image plus véridique de la situation des Indiens actuels, celle de la misère et de la marginalisation, est beaucoup moins excitante, moins originale, beaucoup trop proche d'un quotidien auquel nous sommes familiers. En quelque sorte cette fascination nourrit l'espoir qu'il existe encore de possibles rencontres avec de tels Indiens. Imaginez des hommes qui ne connaissent pas notre culture actuelle, qui ne connaissent pas le monde dans lequel la population mondiale vit et de la catastrophe que nous sommes entrain d'engendrer. Cette idée des Indiens, que je partageais et de laquelle je suis parti, ce n'est surtout pas le film que je veux faire. C'est pour ça que dans la première scène je raconte ce que les Indiens d'aujourd'hui ne sont pas ou plutôt, ce qu'ils ont cessé d'être depuis longtemps. En partant du cliché que tout le monde connaît, je désamorce en quelque sorte une vision ethnographique séduisante mais fausse. L'essence pour moi de l'identité des Indiens est une identité intérieure et non pas extérieure. Quand j'ai rencontré pour la première fois la tribu des Kaiowas, ils sont tous très différents mais pourtant ils partagent cette identité de façon très forte. Ce sont des gens avec des vêtements occidentaux, des portables à la main, ils vont boire des coups dans les bistrots, pourtant ils se sentent comme une ethnie à part entière avec leurs propres codes très subtils et une manière de penser qui leur est propre. Leurs coutumes, leurs traditions funéraires sont proches des nôtres mais en même temps ils sont complètement indiens dans un sens difficilement explicable. Par exemple la façon qu'ils ont de se poster devant un territoire vide ou au contraire de se poster devant une forêt. Ils vont attendre un moment propice pour y entrer, pour s'y déplacer, parce que pour eux cette façon de faire est naturelle. Il y a une grande religiosité derrière cet acte, derrière cette patience. Ce n'est pas un acte pratique. Ce qu'il y a d'intéressant à l'époque à laquelle nous vivons, où il y a une telle frénésie, une telle recherche de vitesse dans notre culture occidentale, que de voir ces Indiens bouger à leur façon est quelque chose d'unique. Ils ont une relation avec le monde beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, plus profonde. Cette scène est également l'occasion de montrer deux manières de vivre, deux manières de voir les choses et ce film pose la problématique de la confrontation de deux cultures antinomiques. Paradoxalement les Indiens sont pareils à nous et en même temps très différents.

Après cette scène initiale, vous poursuivez avec une scène où deux Indiens sont retrouvés pendus suite à un suicide, là la réalité quotidienne s'affiche, celle d'une oppression des Indiens par les Blancs, ces derniers ne voulant pas intégrer la communauté indigène à leur style de vie...

Quand j'ai commencé à travailler sur le film, je suis parti d'une photo d'une petite fille de douze ou treize ans qui s'était pendue. Elle n'était pas pendue loin de l'arbre mais contre son tronc, de sorte que si elle avait voulu elle aurait pu se raccrocher au végétal. Elle a eu une détermination dans sa mort, elle voulait cesser de souffrir. Dans la culture religieuse kaiowas, il y a deux âmes, une âme spirituelle et une âme corporelle. L'âme spirituelle est immortelle, l'âme corporelle au contraire va mourir. Lorsqu'ils se suicident, l'âme corporelle d'un kaiowas ne peut plus aller là où elle doit aller et ainsi cette âme va errer dans une dimension qui se trouve entre le monde des vivants et celui des morts. Avec cette scène je ne voulais pas aborder les raisons de son suicide, car des raisons il peut y en avoir de multiples. Lucrèce, le philosophe grec, disait que pour un effet il pouvait y avoir plusieurs causes et qu'il fallait les énumérer toutes pour espérer trouvait la bonne. Je ne voulais pas raconter ni expliquer ce suicide. Je ne voulais pas de réponses à la question de ce suicide.

De même un peu plus tard le propre fils du chef est retrouvé pendu à un arbre, et ce qui est étrange c'est qu'il n'y a aucune sensibilité de la part des Indiens qui le retrouvent, alors que ce sont ses proches...

De même dans la première scène il n'y a pas de lamentations. Lorsque les Indiens découvrent un corps, ils ne veulent pas entrer dans une relation affective avec le défunt, ils ne veulent pas entrer dans une relation de douleur parce que l'esprit maléfique, l'angué, lorsqu'il y a un mort, se nourrit de cette faiblesse et entre dans le corps des vivants. Les gens sont faibles s'ils pleurent. Mais le premier suicide est aussi l'acte qui va entraîner les Indiens à vouloir récupérer leurs terres parce que la relation de leur corps avec elles est très forte, et ce suicide révèle en quelque sorte ce lien intangible entre la communauté et les terres sur lesquelles ils vivaient autrefois avant d'être chassés.

Le côté mystique du film, celui des esprits qui se manifestent, c'est quelque chose qui est indissociable de la vie quotidienne de cette communauté, comment avez-vous abordé cet aspect fantastique dans votre film ?

Je voulais sortir d'une approche anthropologique classique, je voulais intégrer le point de vue des Indiens, interpréter avec eux une réalité qui est la leur. Je voulais donner à cette histoire une force épique qui pouvait emmener les personnages le plus loin possible. Le côté mystique ne m'est jamais apparu comme un problème, je ne me suis pas posé la question. Ce sont les Indiens qui m'ont expliqué ce qu'est l'angué, à aucun moment je ne me substitue à leur point de vue. Lorsque je leur ai montrés la séquence pour la première fois, ils étaient très heureux du résultat. En plus ils adorent le cinéma, ils sont très séduits par le procédé. J'ai fait ce film pour eux, pas pour un public anonyme. Je me suis posé la question de ce qu'ils aimeraient bien voir. Je voulais une relation directe entre le film et eux. Je me suis laissé envahir par leurs idées et leurs propos. Bien sûr j'ai commencé le film avec un scénario mais on a travaillé avec eux très longtemps car ils n'avaient pas la conception du papier, de la chose « scénario », de ce que cela voulait dire. Le scénario est une chose abstraite pour eux. On a par exemple dû tourner le film dans l'ordre chronologique, scène après scène, sinon ils n'auraient pas compris. Ce qui était étrange avec eux c'est que nous leur avions raconté l'histoire bien avant le tournage et il semblait qu'ils trouvaient ça bien mais lors du tournage, le matin, lorsque l'on discutait de la scène, plusieurs fois ils donnaient leurs avis, des choses très différentes de ce qui était écrit. Ce sont des gens qui vivent dans l'instant.

Les acteurs dans votre film sont presque exclusivement des non-professionnels, qu'ont-ils conservé de cette expérience ?

Aujourd'hui certains d'entre eux sont devenus acteurs. Ils m'avaient accompagné lors de notre tournée au Brésil et aussi au Festival de Venise. L'un d'entre eux, celui qui interprète l'homme dans la caravane ne savait ni lire ni écrire alors quand il était accompagné d'une interprète, il disait aux gens qui voulaient un autographe que c'était elle qui signait ! Ils avaient une capacité de comprendre rapidement les choses, de s'habituer à un univers qui n'était pas le leur. Curieusement être acteur leur était facile, pour eux le jeu actoral est un outil. Ils ont vite compris que le cinéma, lorsqu'ils ont vu le film achevé, pouvait être un instrument de lutte pour leur cause. Alors n'importe quel film ne change pas l'Histoire comme ça mais eux ils ont compris le sens qu'un film pouvait donner.

Y a t-il beaucoup de films sur le sujet au Brésil, au Chili, au Paraguay ou dans les pays voisins ?

Il y en a eu, par exemple le film d'Hector Babenco, En liberté dans les champs du seigneur, qui date du début des années quatre-vingt dix, il y a aussi des films ethnographiques. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je m'intéresse vivement à des sujets qui n'ont pas été, ou trop rarement, abordés. Par exemple en 1999 j'ai réalisé Garage olympoFigli-Hijos sur les enfants des personnes disparues durant la dictature en Argentine toujours. Je suis quelqu'un de très curieux, je vais là où les sujets me portent.

Les oppositions sont fortes entre les Indiens et les Blancs, notamment dans la forme même du film. Il y a d'un côté la forêt sauvage et de l'autre le champ cultivé, le fleuve et la piscine, les baraques de tôles et la villa de luxe, ces oppositions étaient-elles conscientes ? Vous vouliez marquer formellement les différences ?

Bien sûr. C'est tout le travail du réalisateur. C'est Godard qui disait qu'il fallait avoir des idées vagues et des images claires. C'est tout le cinéma. Le cinéma est un langage à par entière, il n'y pas que l'histoire mais surtout l'image qui, dans l'esprit du spectateur, doit devenir un écho, un écho qui doit perdurer le plus longtemps possible, même inconsciemment. Toutes ces oppositions sont très importantes pour construire cet écho. L'idée du fleuve par exemple lorsque la fille du propriétaire blanc se baigne, c'était sa volonté de liberté vis à vis de ses parents. La piscine est un cadre trop surveillé, le fleuve au contraire leur est ouvert sans limite. C'est là qu'elle rencontre l'apprenti chamane avec qui elle tombe amoureuse. Le fleuve traduit une idée de liberté, d'affranchissement. En même temps aux yeux du garçon indien, le fleuve a une toute autre valeur, celle de la révélation mystique.

Chacun est à son affaire. D'autant qu'ils disposent d'outils high-tech performants. Virilio, dans une petite salle - gare à l'attente, le week-end -, donne un cours sur les désastres migratoires à venir. Le tableau, la craie et la voix du professeur sont remplacés par un grand écran circulaire sur lequel défilent cartes, graphiques, chiffres, pixels, courbes. La prouesse technique laisse baba, c'est beau comme dans un film de George Lucas, y compris quand s'affichent les villes qui vont disparaître sous l'effet de la montée des mers.

Le grand moment de l'exposition est un film documentaire de 33 minutes, signé Raymond Depardon et Claudine Nougaret, intitulé Donner la parole. Des personnes attachées à leur terre, mais dont la langue est menacée, se racontent face à la caméra. On entend le chipaya de Bolivie (langue parlée par 1 200 personnes), puis le kawésqar au Chili (une centaine de personnes dans le Sud). Ou le mapuche toujours au Chili, le yanomami au Brésil, l'occitan en France...

SUBMERGÉ PAR LES VISAGES

Les techniques de pointe font de ce documentaire une merveille. Le film, tourné en super-16 mm, est projeté en haute définition sur un écran de 80 m2 (10 mètres de haut sur 8 de large). L'image est géante - du jamais-vu dans un musée - mais d'une précision inouïe. Le son dû à Claudine Nougaret, qui se répand dans l'espace selon une technique complexe, est si vivant qu'il nous projette sur ces terres lointaines. Il fallait cela pour que le public, allongé sur la moquette, soit submergé par ces visages d'hommes, de femmes et d'enfants, et qu'il puisse entendre au mieux la sonorité de langues impossible à décrire. Ce qui est dit - Depardon et Nougaret ne comprenaient rien sur le moment - touche aux peurs, aux douleurs, à la mort.

Comme cette femme mapuche qui, l'espace de deux minutes, entourée de ses filles, dans un décor de bout du monde au sud du Chili, sourit à la caméra, raconte, rit, pleure.

"Terre natale. Ailleurs commence ici", de Paul Virilio et Raymond Depardon, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 261, bd Raspail, Paris-14e. M° Raspail. Tél. : 01-41-18-56-50. Du mardi au dimanche, de 11 heures à 20 heures ; mardi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 15 mars 2009.

De 4,50 € à 6,50 €.

Catalogue Terre natale, textes collectifs, 308 p., 39,50 €.

Donner la parole, de Raymond Depardon, Fondation Cartier/Steidl, 100 Polaroïd couleurs, 168 p., 20 €.

Le lithium, futur goulet d'étranglement pour l'automobile

Ce n'est pas le seul à courir derrière les producteurs de lithium pour se procurer la denrée miracle, perçue comme le futur inéluctable de la voiture. Les experts s'attendent déjà à une explosion de la demande. En 2015, 10% des nouvelles voitures (soit 5 millions de véhicules) devraient être alimentées par des batteries lithium-ion, selon les estimations de la société minière américaine SQM. De quoi faire grimper la demande de ce minerai de 85.000 tonnes en 2007 à 160.000 tonnes en 2015, toujours selon SQM.

Psychoses

Un véritable changement d'échelle pour la petite filière du lithium. Jusqu'à présent, la demande est faible. Le lithium sert seulement à la confection d'huile lubrifiante, de médicaments soignant les psychoses maniaco-dépressives, et dans les batteries et autres piles rechargeables. Le tout représente de petites quantités. Du coup, "les sociétés minières n'en ont pas beaucoup cherché de par le monde", explique Georges Pichon, PDG de la société de négoce de métaux Marsmétal.

L'exploitation la plus courante car la moins chères du lithium est le carbonate de lithium. Il se trouve dans des déserts, à la place de lagunes et de lacs asséchées. La plupart du temps, les sites se trouvent sur des hauts plateaux difficilement accessibles. Comme au Tibet (un site en expansion), en Bolivie (à 4.000 m d'altitude) ou dans le désert d'Atacama, au Chili, le plus gros gisement exploité à ce jour.

Minerai de roche

Mais si la demande explose, comme beaucoup d'experts s'y attendent, il faudra chercher du lithium sous une autre forme: le minerai de roche. "Il présente l'avantage d'être présent un peu partout, notamment en Australie. Mais c'est plus compliqué à exploiter, donc plus coûteux", rapporte Georges Pichon.

Ce qui pose la question, in fine, de la viabilité de la filière industrielle de la voiture électrique avec un lithium cher. Surtout que la voiture 100% électrique fait sourire certains observateurs. Et avec l'explosion du prix du lithium, à 3.000 dollars la tonne en 2008 contre 350 dollars en 2003, l'engouement pour le lithium et sa voiture serait pour Georges Pichon "un effet de mode". Réponse en 2012?

Guillaume Guichard

Le saumon ne connaît pas la crise

[ Cliquez sur l'image pour l'agrandir ]

La ferme d’élevage du saumon pilote Nutreco Aquaculture près de Stavanger, en Norvège.

La ferme d’élevage du saumon pilote Nutreco Aquaculture près de Stavanger, en Norvège.Du côté des fumeurs, aucune information ne filtre sur les prix obtenus. Si les plus gros peuvent se couvrir sur le fishpool, le marché à terme du saumon basé à Bergen, ils essaient néanmoins de tirer le meilleur parti d’un marché physique extrêmement volatile et réglementé. Les éleveurs sont soumis à des quotas de saumon au mètre cube d’eau. Quel que soit le niveau de la demande, ils sont obligés d’abattre le saumon et de vendre une production destinée à être livrée fraîche dès qu’ils dépassent le maximum autorisé. D’où des cours en dents de scie qui contre toute attente culminent non pas en fin d’année au pic de la demande, mais en juillet, au moment où les Norvégiens partent en vacances.

La volatilité persistera en 2009 avec en toile de fond deux mouvements contradictoires encore en pointillé. Premièrement, une baisse potentielle des cours si la récession venait à entamer sérieusement la demande. Le saumon reste la protéine la plus chère au monde dont on peut se passer quand les fins de mois sont difficiles. Deuxièmement, un courant puissant de hausse qui remonte du Chili. Le deuxième producteur au monde de saumon, spécialisé dans le surgelé, est en train de mener une vaste opération sanitaire dans les fermes d’élevage. Sa production pourrait baisser de 30 à 40 % en 2009, de quoi faire bondir les cours si la demande se maintient.

lundi 15 décembre 2008

Malheureusement les médias ne relatent quasiment jamais ces manquements aux droits de l'homme. Aux rares journalistes ou cinéastes qui tentent de rendre compte de cette réalité, l'Etat Chilien a envoyé un message très clair en 2008 : circulez, sinon c'est la prison ou l'expulsion !

Deux français Christophe.H et Joffrey.R qui souhaitaient faire un documentaire sur ce conflit ont été arrêtés et traités comme des délinquants. Deux italiens ont été expulsés du pays pour avoir voulu faire un reportage sur le sujet. Et une cinéaste chilienne, Elena Varela, a été arrêtée en mai 2008, et mise en détention préventive durant trois mois pour avoir voulu faire connaître la réalité de la lutte des communautés Mapuche en conflit dans le sud du pays. Tout son matériel a été confisqué par la police. Dans cette affaire, montée de toute pièce, on l'accuse de holdup avec homicide, elle encourt 20 ans de prison.

Création et répression - Témoignage d'Elena Varela

envoyé par rispm

Un moai à Paris fait rêver

Et puis ce sont aujourd'hui 4 900 habitants, les Rapanuis, qui vont envoyer l'un de leurs 980 moais à Paris en 2010. Il y sera planté, deux semaines durant, entre l'obélisque de la place de la Concorde et la pyramide du Louvre. Le moai, c'est ce géant de pierre à l'air hautain taillé dans les flancs du volcan Rano Raraku, et que les indigènes ont mystérieusement déplacé sur plus de vingt kilomètres, il y a dix siècles de cela, sans connaître la roue.

En cet an 2008, les chefs rapanuis ont établi qu'un moai avait exprimé son désir d'aller à Paris. Et que ce voyage, qui sera organisé par une fondation italienne, allait transformer le monde. «Sur l'île, nous dit Edgard Hereveri, qui, à la tête de l'office du tourisme, est aussi l'un des intellectuels les plus sincères de Pâques, chacun des habitants sait qu'un moai va en France. Il y va pour trouver une plate-forme à Paris, pour apporter une énergie spirituelle qui va changer la conscience de l'humanité. Il y va pour métamorphoser la conscience du monde matérialiste en une conscience plus humaine.» C'est le groupe Louis Vuitton, au nom de son slogan publicitaire («L'art du voyage»), qui finance élégamment cette croisade du moai contre le matérialisme occidental.

Le moai a choisi les Tuileries

Edgard a un complice dans cette aventure. Il s'appelle Pedro Edmunds Paoa. Pedro ressemble à un moai, solide, campé dans sa terre. Sa famille est au pouvoir depuis 1904 à Pâques. Sa dynastie a toujours gouverné. Il est l'oncle du gouverneur, Carolina Hotu Hey. Il est aussi l'oncle de la maire, nouvellement élue, choisie pour lui succéder. Sur l'île, il y a sept familles et 36 parentèles. C'est ainsi depuis des siècles. Pedro est le chef. Il embrasse tout le monde sur l'île. Tous sont des cousins.

Pedro et Edgard sont allés à Paris. Ils ont arpenté la Ville Lumière, habités par l'esprit du moai. «Avec nos ancêtres, nous avons cherché la place du moai. Dans les Tuileries, j'ai senti le lieu exact où il voulait se tenir, car un courant fort d'énergie passait là», raconte Edgard. Va donc pour les Tuileries. Le moai a du goût : c'est l'un des plus beaux endroits de la capitale.

On peut évidemment se moquer, mais il est plus judicieux d'essayer de comprendre les Rapanuis. Dans leur extrême isolement, ils sont des survivants. Ils reviennent d'un cataclysme. Leur île est une métaphore de ce que la nature (les volcans, les tsunamis, mais surtout nos organisations sociales) réserve à notre espèce. L'histoire des Rapanuis raconte, en raccourci, que toutes nos sociétés, à travers le cycle de leur vie, de leur apogée et de leur déclin, sont condamnées à mourir. Cette histoire pose une question brûlante, en ces temps de pollution frénétique et de réchauffement climatique : nos sociétés humaines décident-elles vraiment d'aller vers le désastre ?

Voilà l'histoire de l'île. En 4 000 av. J.-C., des populations préchinoises venues de Taïwan se lancent à la conquête du Pacifique. Au fil des siècles, ces peuples qui deviendront les Polynésiens développent un art de la navigation sans égal. Leur univers liquide sans fin est le reflet du ciel. Ils se déplacent sur l'océan en suivant le chemin des galaxies. La Nouvelle-Calédonie est atteinte au premier millénaire av. J.-C., les Marquises en 700 ap. J.-C., Pâques au IXe siècle environ.

Pourquoi quitte-t-on son île paradisiaque pour une aventure dangereuse, avec son clan embarqué sur des arches de Noé, d'immenses pirogues chargées d'humains, de chiens, de porcs, de volailles, de patates douces et de semences ? «Dans le Pacifique comme au Moyen Âge en Europe, explique à Santiago l'archéologue Claudio Christino, directeur des études océaniennes à l'université du Chili, l'aîné hérite de tout, et les cadets partent pour fonder leurs propres lignages.»

À Pâques, racontent les spécialistes, les habitants débarquent donc, venant de Gambier, à plus de 2 000 km de là. Le territoire de l'île est alors découpé comme une tarte, en parts égales. Les clans s'installent sur des terres plus ou moins riches, puis se les disputent âprement. Un chef religieux représente l'ordre suprême. Il impose des tabous. C'est ce chef qui contrôle la fertilité. Il bénéficie du mana, c'est-à-dire d'un esprit doté de pouvoirs supérieurs. Cette autorité lui permet de faire tailler des statues monumentales représentant les ancêtres protecteurs. Au fil des siècles, la société se hiérarchise, se cloisonne, depuis les maîtres jusqu'aux esclaves. Les ego des chefs enflent, le pouvoir religieux devient totalitaire. Les maîtres exigent des moais de plus en plus grands.

Au XVIe siècle, la population de Pâques atteint 20 000 habitants. Les forêts sont abattues. On n'a même plus suffisamment de bois pour incinérer les cadavres. Une longue période de sécheresse vient ensuite semer le trouble dans cette société. Aussi, lorsque les maîtres ordonnent de tailler et d'ériger des moais de plus de vingt mètres de haut, les classes inférieures se rebellent-elles. Les esclaves massacrent les maîtres, puis les mangent. Ils abattent les moais, puisqu'ils abattent leur foi. Au XIXe siècle, les négriers péruviens achèveront de détruire cette civilisation, en enlevant les Rapanuis survivants. En 1877, les Pasqualiens ne sont plus que 111.

«Les habitants ont pleuré»

Ils sont nos frères : sur le socle de leurs croyances, leurs chefs ont fabriqué des instruments d'oppression ; une démographie incontrôlée a mené à la destruction programmée de leur milieu. Puis une longue sécheresse a fait disparaître leur race. «Le moai n'est pas un caillou, c'est une connexion, affirme Edgard, nous montrons au monde qu'en détruisant la nature, l'homme s'est détruit. L'histoire de l'île de Pâques, c'est l'histoire de l'humanité.»

L'île de Pâques aurait-elle retenu la leçon de cette tragique histoire ? Rien n'est moins sûr. Car plusieurs événements ont, ces dernières années, bouleversé la vie de l'île, et relancé la course à l'enrichissement et au pouvoir.

Dans les années 1980 d'abord, Tahiti organise un «festival des arts du Pacifique». Des peuples jusque-là isolés des uns des autres se retrouvent. Les Pasqualiens, qui dansaient la polka et la valse à l'accordéon, découvrent les pagnes de raphia, les colliers de fleurs d'hibiscus, les chemises imprimées d'ananas aux couleurs criardes. C'est une révolution culturelle.

En 1992, Claudio Christino achève la restauration du site de Tongariki. Grâce à un financement japonais, il a fait redresser, en cinq années, quinze moai pesant entre 40 et 90 tonnes, dans un site spectaculaire qui avait été balayé par un tsunami en 1960. «Les habitants ont pleuré en voyant cela», se souvient-il. Soudain, leurs pierres sans valeur retrouvent leur majesté. Les Pasqualiens découvrent que l'archéologie est leur seule richesse. Elle devient leur business.

Enfin, en 1994, Kevin Costner vient tourner une superproduction hollywoodienne sur l'histoire de l'île. Il laisse vingt millions de dollars de bénéfices dans l'unique bourgade, Hanga Roa. L'industrie du tourisme et la course à la fortune sont relancées. Chacun s'y met : les matrones, taillées comme des abat-jour, apprennent à sculpter des moai en cinq minutes. Les premiers hôtels sortent de terre. Une douzaine de Pasqualiens accumulent les millions de dollars. En 1992, 8 000 touristes visitaient l'île chaque année. Cette année, ils étaient 60 000.

Hanga Roa n'a pas encore perdu son charme. Une promenade va du port au cimetière, une avenue perpendiculaire abrite le bureau du gouverneur, une autre relie l'aéroport à l'église, le tout parcouru en dix minutes, sans hâte. Les étrangers vivant là ont tous l'air de naufragés. Venus ici pour retrouver l'innocence et partager avec les autochtones la seule joie d'être au monde, la plupart y ont sombré dans l'avachissement. Devant les cahutes du village, des poules fouillent la terre rouge autour des bananiers, des cochons somnolent à l'ombre des palmes. Le climat est harassant de douceur.